雕塑艺术家 | Zadok Ben-David

萨多·彬-大卫

Zadok Ben-David

以色列

Zadok Ben-David于1949年出生于也门,并于同年移民以色列。70年代初,他就读于以色列巴撒尼艺术设计学院,之后前往英国,就读雷丁大学美术系。

1976年,他在伦敦圣马丁艺术学院学习雕塑高级课程,师从菲立普·金、安东尼·卡罗等著名艺术家。

1977年至1985年,他在英国的艺术学院任教。

1988年代表以色列参展“威尼斯双年展”。之后于亚洲、美洲、欧洲及大洋洲举行展览。

2003年,他受耶路撒冷之以色列犹太大屠杀纪念馆(YadVashem Museum)委托,创作出以细小人形剪影图案为题、名为《For is the Tree of the Field Man》之树形雕塑作品,成为其艺术生涯的一个重要里程碑。

2007年,他于中国广东美术馆举办个展,翌年被委托为北京奥运会创作一件重要雕塑作品。

2010年,在以色列特拉维夫博物馆举办的"人性"个人展览创造了博物馆历史纪录。

2012-2013年,在苏富比组织的新加坡植物园举办了17场纪念性雕塑的单人秀。2014年和2015年,他在阿斯塔纳的哈萨克斯坦新哈尔滨国家博物馆和塔什干的乌兹别克斯坦美术馆成功展出了3个主要装置。

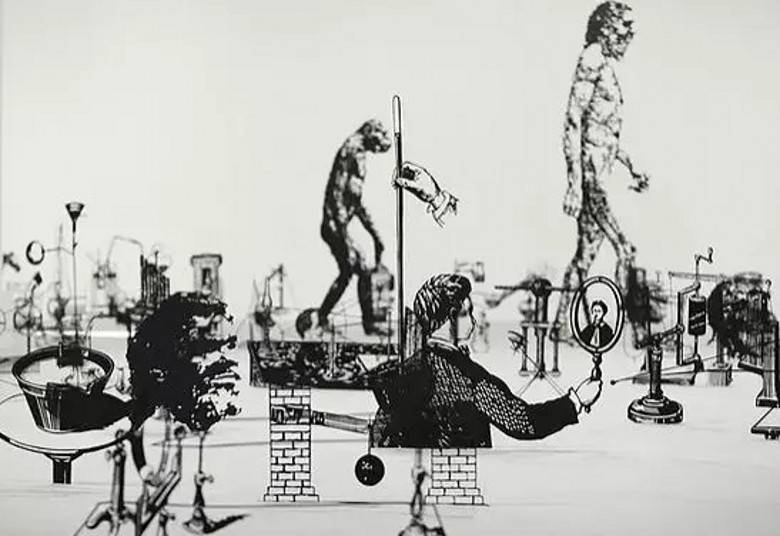

Zadok Ben-David与中国有着不解之缘。2007年,广东美术馆为其举办个展“隐形现实”。展览以四个章节描述他不同阶段的创作实验,代表作《进化与理论》(Evolution and Theory)亦有展出。一年后,他受邀为北京奥运会创作雕塑。2010年,他的作品展于上海1918 Art Space, 再次向中国观众呈现最新创作理念。

彬-大卫的作品绕不开“树”。八十年代初期,他以干枯的树枝和树干为主体,创作了 “木头与混凝土”(Wood and Concrete)系列。寒冬残枝以或组合或嫁接的方式,摁在不同形态的混凝土结构上,形成轻与重、多与少的材质对比。

1992年,圆盘雕塑《不眠之梦》(Restless Dream)奠定了彬-大卫的风格雏形。

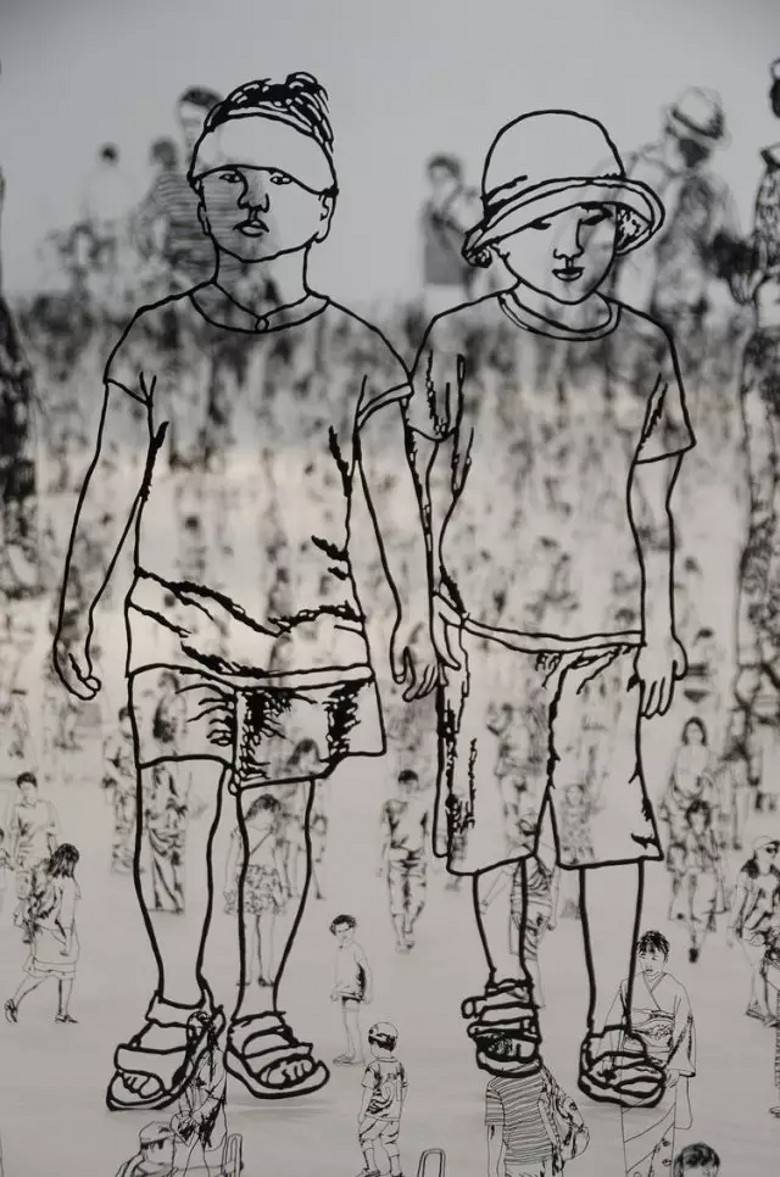

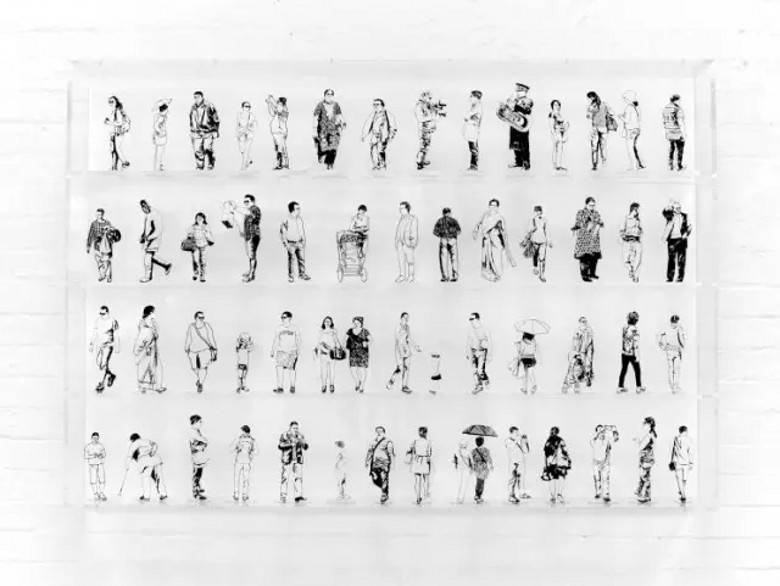

他首次采用扁平的、如同剪纸一般的微型人像雕塑。那些站立的、蹲坐的、失重的、跌落的、平躺的小人儿聚集在一个9米的圆形区域中,描绘出不辩表情、却情绪饱满的群像图。

也是那年,他与音乐人彼得·盖布瑞尔(Peter Gabriel)合作,推出《伊甸园之血》(Blood of Eden)。该作延续了平铺的构图,人们在红色铝线的牵扯下更纠缠而挣扎。

有人从中读出人类的渺小与无奈,直指与1991年的第一次海湾战争有关。

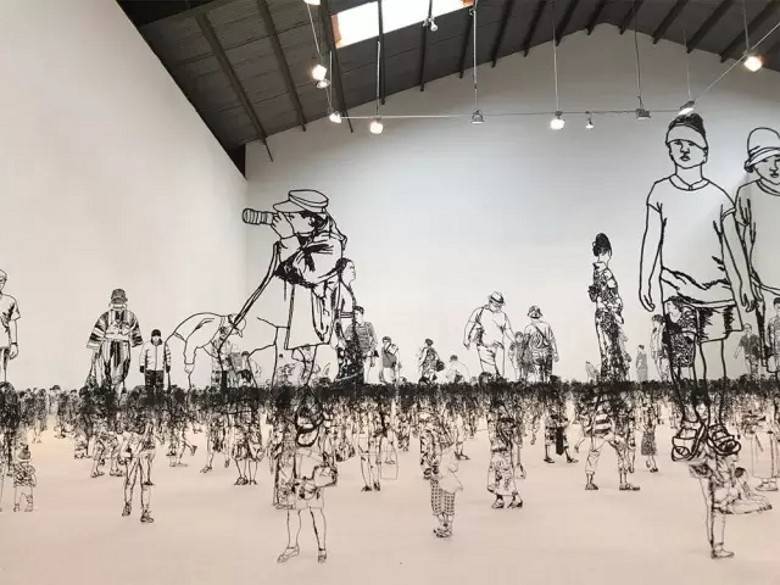

《Evolution and Theory》 image © Zadok Ben-David

然而, Zadok Ben-David却说,他并不将作品直面政治。他想追溯“更永恒的东西”,比如,生命、时间、人与自然。

这一概念在1993年的作品《回到未来》(Back to the Future)以及1995年作品《不停成长的人》(The Man Who Never Ceased to Grow)均有体现。他用作品回到过去,形象地阐释人类的进化的过程。

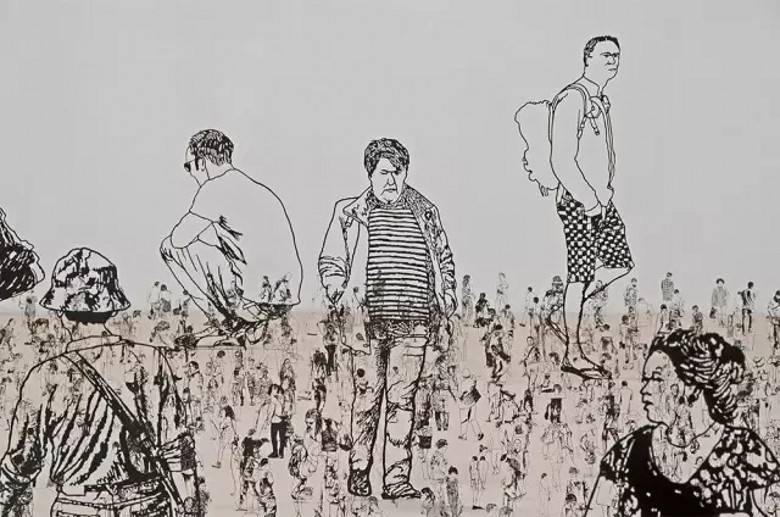

这两件作品后,彬-大卫的创作进入更稳定的成熟期,分别推出不同版本的《进化与理论》、《黑色田野》以及《黑色花卉》(Blackflowers)。它们均采用平铺大量微型雕塑的方式,创造一个个平行世界。

这几年,他开始持续完成《那些我所见但不认识的人》(People I Saw But Never Met)。与以往作品不同的是,单个人物的雕塑形象不再引自书籍,而是来源于他亲自拍摄的照片。趁着旅行或巡展期间,他拍摄形形色色的当地人,回工作室后进行选择和塑形。在这件作品中,他试图构建一个全球的、多元化的人文社会全景图。

每次展览当中都会增加一些新的元素,对于所有的人物来说最大的是手剪作品,所有不同文化、不同性别、所有的地区、所有的宗教对我来说我想要忘掉人类本身的东西,我认为他们是平等的,放在同一个平台上面,同一个水平线上,把他们混合在一起,并且不要说哪个比其他人更重要,我们想分离开各个不同的人是来自不同的文化思想,我们总想把他们隔离开,彼此之间冲突战争互相伤害,我们希望忘记这些东西,我们没有怀疑,融成自然,我们忘记我们过去的斗争。

除微型雕塑外,彬-大卫也创作户外大型雕塑。人、花、树、蝶等其惯用的意象被放大后,融入各种生态环境下。“尺寸的大小不重要,只是一种应地适宜的选择。”他说。

作品